Revista Veritas Et Scientia - Perú

Vol. 13. N° 1

Enero – Junio de 2024

ISSN Edición Online: 2617-0639

https://doi.org/10.47796/ves.v13i03.961

ARTÍCULO ORIGINAL

Francisco de Jesús Guevara Soto[1]

Universidad Privada de Tacna

https://orcid.org/0000-0003-4441-6078

Recibido: 24/05/2024

Aceptado: 25/06/2024

Publicado online: 30/06/2024

RESUMEN

La educación superior enfrenta grandes desafíos para garantizar la inclusión y el aprendizaje efectivo de los estudiantes sordos. Uno de los principales obstáculos es la barrera comunicacional y la desvalorización de la cultura sorda, lo que evidencia la necesidad de adaptar las prácticas educativas a sus características identitarias, como reconocer la importancia de la lengua de señas y comprender las necesidades del estudiante sordo. En base a este contexto, se desarrolló una revisión crítica de literatura para evidenciar qué necesidades de los estudiantes sordos de educación superior se logran evidenciar en la literatura científica actual, recabando artículos de bases de datos como Scopus y SciELO, los cuales fueron analizados para elaborar un estado del arte que luego sería sometido a un análisis crítico para evaluar la manera en que se abordan estas necesidades y qué estrategias o recomendaciones sería menester incorporar para abrir paso a una educación superior más inclusiva. El presente artículo obtuvo como resultado que se requiere un enfoque integral que aborde barreras lingüísticas, culturales y pedagógicas mediante formación docente, currículos basados en evidencia, recursos tecnológicos, participación de docentes sordos y políticas públicas inclusivas para atender efectivamente las necesidades de los estudiantes sordos en la educación superior

Palabras clave: educación superior, educación inclusiva, personas sordas, lengua de señas.

ABSTRACT

Higher education faces major challenges in ensuring the inclusion and effective learning of deaf students. One of the main obstacles is the communication barrier and the devaluation of deaf culture, which shows the need to adapt educational practices to their identity characteristics, such as recognizing the importance of sign language and understanding the needs of deaf students. Based on this context, a critical literature review was developed to demonstrate what needs of deaf students in higher education are evident in current scientific literature, collecting articles from databases such as Scopus and SciELO, which were analyzed to develop a state of the art that would then be subjected to a critical analysis to evaluate the way in which address these needs and what strategies or recommendations should be incorporated to pave the way for a more inclusive higher education. The present article obtained as a result that a comprehensive approach is required that addresses linguistic, cultural and pedagogical barriers through teacher training, evidence-based curricula, technological resources, participation of deaf teachers and inclusive public policies to effectively address the needs of deaf students in higher education.

Keywords: higher education, inclusive education, deaf people, sign language.

INTRODUCCIÓN

La educación superior enfrenta grandes desafíos para garantizar la inclusión y el aprendizaje efectivo de los estudiantes sordos. Uno de los principales obstáculos es la barrera comunicacional y la desvalorización de la cultura sorda, lo que evidencia la necesidad de adaptar las prácticas educativas a sus formas de aprendizaje y características identitarias (Baquedano-López et al., 2013). Esto implica reconocer la lengua de señas como una lengua natural y válida, y comprender la importancia de la visualidad en los procesos cognitivos de los sordos (Marschark et al., 2017). Lamentablemente, existe un desconocimiento generalizado por parte de los gobiernos y las instituciones educativas sobre las actividades del intérprete y las necesidades específicas de los estudiantes sordos, excluyéndolos del acceso pleno a la información (Cádiz, 2018). Esto evidencia las deficiencias en las políticas educativas estatales, que no contemplan la necesidad de dominar la lengua de señas y las características identitarias de la cultura sorda (Knoors & Marschark, 2014).

Uno de los desafíos más apremiantes es la dificultad para integrar la lengua de señas en los currículos universitarios, lo que conlleva el riesgo de que las capacidades comunicativas y pedagógicas de los docentes permanezcan limitadas por no saber esta lengua (Moores, 2010). Esto puede generar barreras en la transmisión de conocimientos y en la evaluación adecuada de los aprendizajes de los estudiantes sordos. Además, existe poca preparación para que los docentes reciban adecuadamente al estudiante sordo en las aulas universitarias, evidenciando una falta de cultura académica para atender las necesidades educativas de esta población (Hyde et al., 2009). Esto se ve agravado por la persistencia de representaciones negativas sobre las minorías lingüísticas, como los sordos, lo cual resalta "la necesidad de sensibilizar a los docentes sobre las diferencias lingüísticas y culturales de dichas minorías" (Cavalcanti, 2011, p. 212).

La lengua de señas es un sistema de comunicación visual y gestual utilizado por la comunidad sorda, que desempeña un papel crucial como elemento identitario y herencia cultural para las personas sordas, por lo que el uso de esta lengua facilita el desarrollo de sus habilidades cognitivas debido a su relevancia lingüística, comunicativa y cultural dentro de la propia identidad de cada individuo sordo, considerándola tanto un derecho como un recurso esencial para su comunidad (Marzo et al., 2022). En este contexto, los desafíos lingüísticos de los estudiantes sordos se ven aumentados por los propios desafíos de la educación superior a nivel global, como la transición abrupta de metodologías de enseñanza virtuales, en cuyo caso muchas instituciones no cuentan con la infraestructura tecnológica adecuada para atender dichos desafíos (Aljedaani et al., 2023).

Para lograr una verdadera educación inclusiva, es fundamental invertir en recursos financieros, tecnológicos y sociales (Cawthon et al., 2018). Sin embargo, persiste la falta de acceso a materiales y tecnologías adaptadas, así como la escasez de profesores e intérpretes de lengua de señas calificados (Knoors & Marschark, 2014). Numerosas investigaciones han demostrado que el desempeño de los estudiantes sordos mejora significativamente cuando cuentan con docentes sordos o intérpretes de lengua de señas en las aulas (Marschark et al., 2017; Salter et al., 2020). Esto resalta la importancia de indagar estrategias concretas para la inclusión de estudiantes con diversas necesidades en la educación superior, y la relevancia de la capacitación docente para tratar con personas sordas (Baquedano-López et al., 2013).

En la actualidad, persisten necesidades instruccionales clave, como la falta de comunicación en lengua de señas por parte de los docentes, la ausencia de interpretación del material de clase y la utilización de instrumentos de evaluación inadecuados (Marschark et al., 2017). Esto resalta el rol clave que pueden desempeñar los docentes sordos para facilitar una instrucción efectiva y culturalmente relevante (Salter et al., 2020).

Con este contexto en mente, la presente investigación plantea el desarrollo de una Revisión Crítica de Literatura, la cual permitirá generar un estado del arte que brinde un panorama general sobre las brechas que existen en la educación superior respecto a la inclusión de personas sordas en las universidades, analizando los desafíos que se presentan en la vida del estudiante sordo, indagando sobre las necesidades que puedan ser halladas en este contexto; para luego someter este estado del arte a un análisis crítico que permitirá evaluar la manera en que se abordan estas necesidades y qué estrategias o recomendaciones sería menester incorporar en la educación superior actual para arar el camino hacia una educación más inclusiva.

De esta manera, una Revisión Crítica de Literatura resulta fundamental para comprender a profundidad las necesidades de los estudiantes sordos en la educación superior y brindar soluciones efectivas. La revisión de literatura es un resumen minucioso de los estudios previos relevantes sobre un tema específico de investigación. Su objetivo fundamental es contextualizar el trabajo que se pretende realizar, situándolo dentro del marco de conocimientos existentes sobre la materia en cuestión. Este proceso permite al investigador comprender el estado actual del conocimiento en su campo de estudio, identificar brechas en la investigación previa y establecer conexiones con los trabajos ya realizados, proporcionando así una base sólida para su propia investigación (Hart, 2018). Al examinar críticamente los hallazgos y las brechas en la investigación existente sobre las barreras que enfrentan los estudiantes sordos y las estrategias implementadas, se pueden identificar oportunidades para mejorar las prácticas educativas y crear entornos más inclusivos.

Además, una revisión crítica de la literatura permite fortalecer el marco teórico y metodológico de futuros estudios en el área. Según Randolph (2009), realizar una revisión exhaustiva de la literatura se vuelve prerrequisito para realizar investigaciones sustanciales, ya que, al revisar la literatura, el investigador se familiariza con el conocimiento existente de una materia de estudio en específico. Por este motivo, es esencial analizar críticamente la información disponible sobre el objetivo de estudio, examinando de manera cuidadosa y sistemática cada investigación para evaluar su validez y confiabilidad, o en otras palabras, para determinar su valor y relevancia en un contexto específico (Ansejo & Manterola, 2014).

A través de este análisis crítico es posible examinar las ideas preconcebidas y suposiciones expuestas a lo largo de la literatura disponible, identificado posibles falencias y oportunidades de mejora en el contexto en el que se desarrollan (Viniegra, 2001). Al comprender en profundidad las teorías, enfoques y desafíos abordados en previas investigaciones, se puede construir una base sólida para el avance del conocimiento y la implementación de intervenciones efectivas que promuevan la inclusión y el aprendizaje de los estudiantes sordos en la educación superior.

Para motivos de esta Revisión Crítica, es menester aplicar preguntas de investigación las cuales ayudarán a determinar la línea bajo la cual se desarrollará el presente estudio, a la par que determinarán el tamiz principal y la óptica bajo la cual serán filtrados los resultados de la búsqueda de artículos recabados por medio de esta Revisión (Guyatt et al., 2008). Dicho esto, se propone una pregunta de investigación general, la cual sirve a manera de objetivo general, de la cual se desprenden tres preguntas de investigación específicas, para enfocar el objeto de estudio y categorizar los resultados del presente estudio.

Pregunta General:

· ¿Qué necesidades en los estudiantes sordos de nivel superior se logran evidenciar en la literatura científica?

Preguntas Específicas:

· ¿Qué barreras y dificultades se presentan en la cotidianeidad del estudiante sordo en la educación superior?

· ¿Qué métodos o estrategias son necesarios para superar los desafíos del estudiante sordo en las universidades?

· ¿Qué brechas dificultan la accesibilidad de la persona sorda a una educación más inclusiva?

Estas preguntas de investigación permitirán clasificar cada resultado obtenido por medio de esta Revisión Crítica de Literatura para determinar la existencia de: Barreras comunicacionales (brechas de accesibilidad, desafíos de integración, entre otro tipo de dificultades presentes en la comunidad sorda respecto a las necesidades latentes del estudiante sordo en la educación superior), estrategias, indicadores o cualquier otro tipo de recursos que presenten evidencias sobre métodos para lograr una educación superior más inclusiva hacia las personas sordas y, finalmente, brechas legales y evidencias de desconocimiento sobre la cultura soda e instancias de desensibilización hacia esta comunidad, dentro del contexto universitario, debido a una posible falta de interés o comprensión de la realidad que vive la persona sorda.

De tal forma, en base a las preguntas antes expuestas, se establece el objetivo general y objetivos específicos de la investigación, que definirán la hoja de ruta a seguir a lo largo de esta revisión de literatura.

Objetivo General:

· ¿Qué necesidades en los estudiantes sordos de nivel superior se logran evidenciar en la literatura científica?

Objetivos Específicos:

· Evidenciar las barreras y dificultades presentes en la cotidianeidad del estudiante sordo en la educación superior.

· Evidenciar los métodos o estrategias necesarios para superar los desafíos del estudiante sordo en las universidades.

· Evidenciar las brechas que dificultan la accesibilidad de la persona sorda a una educación más inclusiva.

METODOLOGÍA

Para motivos de este estudio, se realizó una Revisión Crítica de la Literatura disponible a través de la búsqueda de artículos especializados en las bases de datos de Scopus y SciELO, filtrando los hallazgos por medio de criterios de selección y clasificándolos en base a las preguntas de investigación mencionadas anteriormente, para finalmente analizar la literatura recabad y ejecutar un análisis crítico sobre el estado del arte resultado de este levantamiento de información.

Scopus y SciELO son bases de datos ampliamente reconocidas por investigadores para realizar revisiones críticas de literatura. Scopus se destaca como una de las bases de datos más extensas y completas disponibles en el ámbito académico. Esta plataforma alberga una vasta colección de resúmenes y referencias bibliográficas provenientes de publicaciones científicas que han pasado por un riguroso proceso de revisión por expertos (Machado-Silva et al., 2021), lo que le convierte en una fuente valiosa para acceder a una gran cantidad de investigaciones relevantes sobre el tema de estudio. Por otro lado, Packer (2014) destaca que SciELO permite visibilizar de forma accesible la literatura producida en países en desarrollo, lo cual es particularmente útil al estudiar las necesidades de los estudiantes sordos en contextos específicos. Utilizar ambas bases de datos permite acceder a una amplia gama de fuentes confiables, tanto a nivel global como regional, y examinar el tema desde múltiples perspectivas teóricas y metodológicas (Gusenbauer y Haddaway, 2020). Esto es esencial para construir una revisión crítica sólida y actualizada que capture la complejidad del fenómeno estudiado. La sintaxis utilizada para realizar la búsqueda artículos en las bases de datos especificadas líneas arriba, fue la siguiente (redactada en inglés):

“deaf” OR “deaf AND education” OR “higher AND education”

OR “deaf AND teacher”

Dicha secuencia de palabras clave fue empleada para explorar los hallazgos en las bases de datos y clasificar los documentos encontrados según la temática de este estudio. Además, se aplicaron criterios de inclusión con el fin de obtener resultados más precisos y centrar de manera más efectiva la presente investigación, contribuyendo así a depurar cualquier resultado irrelevante que pudiera obstaculizar el entendimiento del estado actual del conocimiento sobre el tópico analizado.

Criterios de inclusión:

· Artículos publicados entre 2018 al 2024.

· Artículos o conference papers publicados dentro de la disciplina de ciencias sociales.

· Accesibilidad: Artículos publicados en revistas de acceso libre.

· Región: Artículos publicados en el continente americano (Sur, Centro y Norteamérica).

· Enfoque: Artículos que se enfocan específicamente en la educación superior, dentro del contexto de la investigación

· Palabras clave: Artículos que contengan las palabras claves “deaf education, sign language, deaf, deafness, special education, inclusive education”.

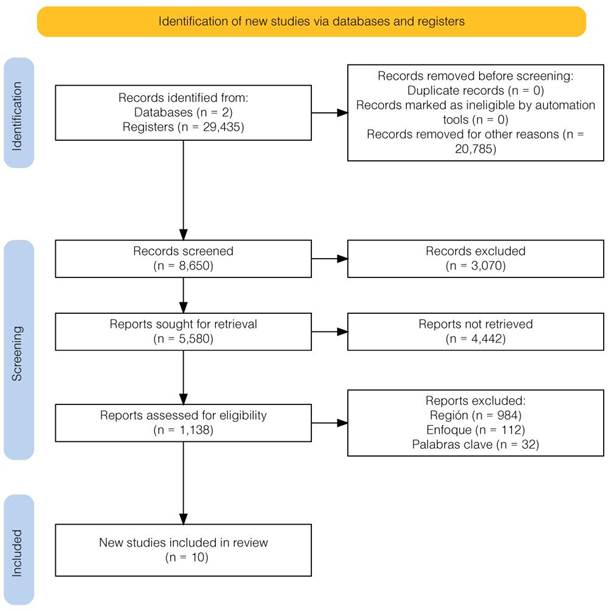

En primera instancia, se obtuvo un total de 29,435 artículos, distribuidos a lo largo de distintas disciplinas científicas, los cuales, se filtraron, incluyendo únicamente a las publicaciones realizadas entre los años 2018 y 2024, lo cual redujo el total de artículos a 8,650. Luego de este primer filtro, se aplicó el primer criterio de inclusión, manteniendo solo a artículos o conference papers publicados dentro de la disciplina de ciencias sociales, lo cual dio como resultado un total de 5,580 artículos.

Seguidamente se aplicó el criterio de accesibilidad, incluyendo únicamente a artículos publicados en revistas de acceso libre, dando con un total de 1,138 artículos. Con este número en mente, se aplicaron los criterios de región, enfoque y palabras clave, obteniendo como resultado final un total de 10 artículos seleccionados para el análisis.

Todo este proceso expuesto anteriormente, logra detallarse de forma gráfica tomando en cuenta las fases propuestas por el método PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), tal como se demuestra en la Figura 1:

Figura 1

Modelo Prisma

De esta manera, después de este proceso de filtrado y aplicación de criterios de inclusión, se obtuvieron los textos completos de los artículos relevantes para la revisión, considerando aquellos que satisfacían todos los requisitos establecidos. De esta forma, la Tabla 1 expone los 10 artículos seleccionados para ser analizados con detenimiento:

Tabla 1

Artículos Seleccionados para la Revisión de Literatura

|

Título |

Autor(es) |

|

The inclusion of deaf students in higher education in Brazil: The case of a Pedagogy course |

Sanches & da Silva (2019) |

|

El giro discursivo de la lengua de señas brasileña en la educación superior |

Carniel, F. (2018) |

|

Percepção de Docentes sobre o Ingresso de um Estudante Surdo em um Campus Universitário |

Capelli et al. (2020) |

|

Preliminary Indicators of the Use of Lesson Study as a Teaching Practice Capable of Enabling an Inclusive Perspective in Higher Education |

Oliveira et al. (2021) |

|

Experience and University Praxis in the Evaluation of Students with Hearing Disabilities |

Zambrano-Steensma (2022) |

|

Desafios e Medidas de Enfrentamento na Educação dos Surdos e Deficientes Auditivos em Tempos de Pandemia |

Lima et al. (2022) |

|

Construcción verbal en narraciones de estudiantes sordos, usuarios de la lengua de señas chilena |

Otárola et al. (2020) |

|

Curriculum and Instruction for Deaf and Hard of Hearing Students: Evidence from the Past—Considerations for the Future |

Hartman et al. (2023) |

|

Resoluções do Estado de São Paulo e o Professor Interlocutor: Implicações para a Educação dos Surdos |

Salvador & Lodi (2018) |

|

A busca, o encontro, o caleidoscópio: Novas perspectivas para uma educação linguística ampliada para surdos |

Favorito & Silva (2022) |

Posteriormente, cada uno de estos artículos se clasificaron según la pregunta de investigación a la que respondían, para analizarlos de forma más asertiva según la información que aportaban al presente estudio.

RESULTADOS

Barreras y dificultades en la cotidianeidad del estudiante sordo en la educación superior:

Según Sanches & da Silva (2019), si bien los estudiantes sordos comprenden el paradigma de la inclusión y los documentos orientadores, prefieren las aulas especiales para su aprendizaje debido a las barreras en la comunicación y la desvalorización de la cultura sorda al interactuar con profesores y compañeros oyentes que desconocen la lengua de señas. La relevancia de evidenciar este hallazgo radica en la forma en que afectan las barreras lingüísticas y culturales a los estudiantes sordos en entornos educativos, así como la necesidad de adaptar las prácticas educativas a sus formas de aprendizaje y características identitarias, ratificando que la inclusión efectiva no se logra solo con la presencia física de estudiantes sordos, sino que requiere un cambio en la mentalidad y prácticas de las instituciones para promover el respeto y la valoración de la cultura sorda.

Por otra parte, en la investigación desarrollada por Carniel (2018) se concluye que la inclusión de la lengua de señas brasileña en los currículos universitarios representa un cambio en los discursos especializados que modifican los sentidos y significados atribuidos a la sordera y la lengua de señas. Sin embargo, existe el riesgo de que las capacidades comunicativas y pedagógicas de los docentes formados bajo esta política permanezcan limitadas debido a una falta de educación en lengua de señas. De esta forma, si se incluye la lengua de señas como disciplina obligatoria para la formación de docentes en búsqueda de mejorar la educación del estudiante sordo, se necesita estudiar a profundidad la forma en que ésta medida se incorporaría en la formación docente para una educación verdaderamente inclusiva de los estudiantes sordos, visibilizando la necesidad de ir más allá de la mera incorporación de la lengua de señas, garantizando una sólida capacitación de los profesores en pedagogías bilingües.

Capelli et al. (2020), por su parte, analizaron las percepciones de docentes de la Universidad Federal de Río de Janeiro, los cuales no se sienten preparados para recibir al estudiante sordo, determinando la manifestación de angustia y miedos ante los desafíos que esto suponía, entre los cuales se incluyen las barreras lingüísticas, falta de conocimiento de lengua de señas, así como la falta de capacitación por parte de la Universidad y la ineficacia de las herramientas empíricas utilizadas para asistir al estudiante sordo en su proceso de aprendizaje. Esto evidencia las carencias en la formación docente para atender las necesidades educativas de estudiantes sordos en niveles universitarios, visibilizando los desafíos que enfrentan profesores y estudiantes cuando no se cuenta con los apoyos y adaptaciones requeridas. Comprender estas dificultades permite replantear la necesidad de una mejor preparación institucional y docente para la inclusión efectiva de estudiantes sordos en la educación superior.

Siguiendo la línea de las deficiencias curriculares en la educación para estudiantes sordos en educación superior, Oliveira et al. (2021) analizaron las limitaciones de los primeros currículos diseñados específicamente para estudiantes sordos, los cuales carecían de evidencia sólida sobre su efectividad a pesar de ser ampliamente adoptados, enfatizando la importancia del acceso al lenguaje y el uso efectivo de tecnologías de apoyo. Posteriormente, Según los autores, posteriormente se desarrollaron programas educativos con mayor investigación sobre su eficacia, aunque aún no se considera que cumplan con los criterios deseables. Adicionalmente Oliveira et al. (2021) mencionan que los docentes sordos desempeñan un papel crucial al aplicar su conocimiento fundacional sobre la sordera, adquisición del lenguaje y las herramientas para facilitar el acceso al currículo académico. De esta forma se destaca la importancia de un proceso de enseñanza basado en la evidencia, resaltando el papel fundamental de los docentes sordos, debidamente capacitados, para garantizar el acceso efectivo al currículo en las universidades.

Por último, Zambrano-Steensma (2022) estudia el proceso de evaluación de estudiantes sordos en una universidad venezolana, concluyendo que las principales dificultades fueron la falta de comunicación en lengua de señas por parte de los docentes, la ausencia de interpretación del material de clase e instrumentos de evaluación inadecuados, concluyendo que la evaluación integral y de calidad para estudiantes sordos demanda la preparación y concientización del estudiantado, docentes e intérpretes en lengua de señas, por lo que se requiere un compromiso compartido en el cumplimiento de actividades y la planificación e innovación estrategias didácticas, así como el uso de recursos tecnológicos y técnicas de evaluación que le garanticen al estudiante sordo el derecho a ser evaluados en su propia lengua. El trabajo de Zambrano-Steensma (2022) es de gran relevancia en tanto visibiliza las barreras que enfrentan los estudiantes sordos en el proceso de evaluación universitaria cuando no se cuenta con docentes capacitados en lengua de señas, intérpretes y/o las adecuaciones curriculares pertinentes a su realidad, destacando la necesidad de una formación docente en educación bilingüe y bicultural, y de políticas institucionales que garanticen una verdadera inclusión y valoración de los aprendizajes de los estudiantes sordos en las universidades.

Métodos o estrategias necesarios para superar los desafíos del estudiante sordo en las universidades:

Lima et al. (2022) mencionan que la educación de sordos se vio afectada negativamente durante la pandemia, con la intensidad del impacto moldeada por factores socioeconómicos nacionales e individuales, replanteando la necesidad de invertir en recursos financieros, tecnológicos y sociales para la educación inclusiva. En base a esto, proponen la necesidad de incorporar tecnologías de asistencia según las necesidades individuales de los estudiantes sordos, incorporándolas en los planes políticos pedagógicos institucionales, a favor de una mejora de las metodologías en las modalidades remota, híbrida y presencial. Dentro de estas tecnologías se destaca la viabilidad de adaptar plataformas digitales y la utilización de tecnologías de soporte visual, como subtítulos, interpretación simultánea en tiempo real, materiales accesibles, entre otros; así como la capacitación en lengua de señas de padres, alumnos y profesores. Sin embargo, los autores enfatizan la necesidad de mayor inversión estatal en la formación de docentes e intérpretes de lengua de señas para lograr una educación realmente inclusiva.

Por otra parte, Otárola et al. (2020) examinaron las formas verbales léxicas utilizadas en narrativas de experiencias personales por usuarios de lengua de señas chilena, evidenciando que, a mayor inmersión en la lengua de señas, mejor es el desempeño psicolingüístico de los estudiantes sordos, lo que tiene implicaciones sociales y educativas para su desarrollo. Estos hallazgos sugieren que la inmersión profunda en la lengua de señas es fundamental para el desarrollo psicolingüístico óptimo de los estudiantes sordos, por lo que el uso y la valoración de la lengua de señas en contextos educativos y sociales favorece el dominio de recursos lingüísticos complejos como los aspectos morfológicos de la concordancia verbal.

De esta forma, se destaca la importancia de garantizar un sólido desarrollo de la lengua de señas como primera lengua de los estudiantes sordos, por lo que las universidades deben reconocer y promover el uso de la lengua de señas en sus espacios para facilitar el acceso al conocimiento y el pleno desarrollo académico de los estudiantes sordos.

Asimismo, Hartman et al. (2023) abordan la estrategia Lesson Study como apoyo para la planificación de actividades académicas inclusivas en la Educación Superior, contribuyendo a las discusiones sobre políticas y lineamientos existentes en la universidad para el acceso y permanencia de todos los estudiantes, proporcionando a su vez la mejora profesional de los docentes y la indicación de posibilidades de mejora en relación a la adopción de estrategias de educación inclusiva, como el uso de lengua de señas. Esto ayuda a explorar estrategias concretas para la inclusión de estudiantes con diversas necesidades en la Educación Superior, destacando la importancia de la capacitación docente y la adaptación de materiales y recursos para fomentar entornos inclusivos para el estudiante sordo en las universidades.

Brechas que dificultan la accesibilidad de la persona sorda a una educación más inclusiva:

El trabajo de Salvador & Lodi (2018) analizó las disposiciones legales estatales de São Paulo, evidenciando el desconocimiento sobre las actividades del Profesor Interlocutor y la falta atención hacia las especificidades lingüísticas, culturales y educativas de los estudiantes sordos, excluyéndolos del acceso a la educación, por lo que se ratifica la necesidad necesita un cambio de realidad mediante políticas públicas que aseguren una sólida formación de profesionales sordos a través de una mayor inclusión en lengua de señas, para generar un mercado laboral a futuro donde se brinde igualdad de oportunidades a las persona sordas. Para esto, Salvador & Lodi (2018) analizaron las resoluciones de la Secretaría Estatal de Educación de São Paulo en relación a la formación y contratación del Profesor Interlocutor encargado de apoyar a estudiantes sordos, concluyendo que dichas resoluciones demuestran un claro desconocimiento sobre la complejidad de las actividades del Profesor Interlocutor y la realidad de la cultura sorda, evidenciando las deficiencias en las políticas educativas estatales para garantizar un adecuado apoyo a los estudiantes sordos, lo que lleva replantear las necesidades de los estudiantes sordos en cuanto a personal capacitado que medie su inclusión efectiva.

Finalmente, Favorito & Silva (2022) analizaron las contribuciones de la profesora Marilda Cavalcanti en el campo de la educación multilingüe de estudiantes sordos, destacando la importancia de desnaturalizar las representaciones sobre minorías lingüísticas y desestabilizar lo que denominó “el concepto monolítico de lengua”, resaltando la perspectiva de buscar una educación lingüística ampliada y la necesidad de sensibilizar a los docentes sobre las diferencias lingüísticas de los distintos estudiantes. Estos aportes son altamente relevantes en la medida que ayudan a comprender las necesidades de los estudiantes sordos en el ámbito universitario y la importancia de formar docentes sensibles a las problemáticas de los estudiantes sordos, resaltando la necesidad de adoptar enfoques pedagógicos más flexibles e inclusivos para garantizar una educación superior más justa y equitativa para los estudiantes sordos.

A partir del análisis de los hallazgos presentados, se pueden identificar varios desafíos que enfrentan los estudiantes sordos en la educación superior, como la barreras lingüísticas y culturales a través de la falta de conocimiento y valoración de la lengua de señas y la cultura sorda por parte de profesores, compañeros oyentes e instituciones educativas, así como la falta de capacitación docente para atender las necesidades educativas de los estudiantes sordos. También se evidencian deficiencias en los currículos y programas educativos y barreras en los procesos de evaluación por falta de recursos y apoyo en las instituciones.

Hay que resaltar también las deficiencias en las políticas públicas para asegurar una formación sólida de profesionales en lengua de señas, así como el desconocimiento de parte de las autoridades sobre las necesidades de los estudiantes sordos, generando una falta de sensibilización y flexibilidad curricular.

No obstante, se resalta la inmersión profunda en la lengua de señas como una herramienta importante para garantizar un sólido desarrollo de la lengua de señas para promover su uso para los estudiantes sordos en contextos universitarios lo que requiere estrictamente de la capacitación docente en educación bilingüe y bicultural, es decir, que más docentes se capaciten en lengua de señas y convivan con las personas sordas para entender su cultura.

Respecto a este último punto, se resalta la participación de docentes sordos, destacando su papel crucial en la aplicación de su conocimiento sobre la sordera y la lengua de señas como primer idioma, lo que facilita el acceso a otros sordos a la educación superior, a través de la generación de un ambiente más inclusivo enfocado en sus necesidades.

Por ende, según los hallazgos recabados a través de esta Revisión Crítica, se considera recomendable que las universidades se centren en la implementación de programas de formación docente que combinen el dominio de la lengua de señas con el desarrollo de pedagogías bilingües y biculturales, así como el desarrollo de currículos y programas basados en evidencias recabadas sobre las necesidades de los estudiantes sordos, midiendo su efectividad constantemente a través de la participación de la comunidad sorda.

Asimismo, se recomienda el desarrollo e impulso de políticas públicas inclusivas que garanticen la formación y contratación de profesionales sordos, así como la fomentación de igualdad de oportunidades laborales desde el pregrado, promoviendo una inclusión efectiva en todos los ámbitos. Además, se considera importante la incorporación de docentes sordos en los equipos educativos, aprovechando su experiencia y conocimientos para facilitar el acceso al currículo académico y promover la valoración de la cultura sorda, garantizando la sensibilización y flexibilidad curricular para atender las necesidades y diferencias lingüísticas de los estudiantes sordos, promoviendo la adopción de enfoques pedagógicos más flexibles e inclusivos.

Sobre este punto, es de gran importancia fomentar a su vez la participación activa de la comunidad sorda, involucrándola en el diseño, implementación y evaluación de las políticas, programas y prácticas educativas dirigidas a los estudiantes sordos en educación superior.

CONCLUSIONES

El análisis crítico realizado pone en evidencia los múltiples desafíos y barreras que enfrentan los estudiantes sordos en la educación superior, los cuales van desde las barreras lingüísticas y culturales hasta las deficiencias en los currículos, programas educativos y procesos de evaluación. Estas dificultades se ven exacerbadas por la falta de capacitación docente en lengua de señas, pedagogías bilingües y biculturales, así como por la escasez de recursos y apoyos tecnológicos adaptados a las necesidades individuales de los estudiantes sordos.

A pesar de los avances y esfuerzos realizados, persisten brechas de accesibilidad a nivel macro que dificultan una educación realmente inclusiva para los estudiantes sordos. Estas brechas incluyen políticas públicas insuficientes, desconocimiento de las autoridades educativas sobre las especificidades lingüísticas, culturales y educativas de los estudiantes sordos, y la falta de sensibilización y flexibilidad curricular. Ante esta realidad, es fundamental implementar acciones integrales que aborden todos los aspectos involucrados en la educación de los estudiantes sordos en el nivel superior. Esto incluye la formación docente integral en lengua de señas, pedagogías bilingües y biculturales, adaptación de materiales y recursos, y estrategias de evaluación inclusivas. Además, es esencial el desarrollo de currículos y programas basados en evidencia sobre su efectividad, así como la incorporación de políticas públicas inclusivas que promuevan la igualdad de oportunidades laborales y la valoración de la cultura sorda.

En este contexto, la incorporación de docentes sordos en los equipos educativos desempeña un papel crucial. Los docentes sordos poseen un conocimiento profundo sobre la sordera, la adquisición del lenguaje y las herramientas necesarias para facilitar el acceso al currículo académico. Su presencia en las aulas no solo promueve la valoración de la cultura sorda, sino que también brinda modelos lingüísticos y culturales positivos para los estudiantes sordos. Además, los docentes sordos pueden contribuir significativamente al diseño e implementación de estrategias pedagógicas efectivas, adaptando los materiales y recursos de acuerdo a las necesidades específicas de los estudiantes sordos. Su experiencia vivida les permite comprender mejor los desafíos y barreras que enfrentan los estudiantes sordos, lo que les permite brindar un apoyo más personalizado y efectivo.

Es importante destacar que la incorporación de docentes sordos no debe ser vista como una solución aislada, sino como parte de un enfoque integral que involucre la formación docente, el desarrollo de currículos basados en evidencia, la inversión en recursos y tecnologías de asistencia, y la implementación de políticas públicas inclusivas. Además, es fundamental sensibilizar y capacitar a los docentes oyentes para que puedan trabajar en colaboración con sus colegas sordos, promoviendo así un ambiente de respeto, valoración y aprendizaje mutuo.

En resumen, para lograr una educación superior verdaderamente inclusiva para los estudiantes sordos, se requiere un enfoque integral que aborde las barreras lingüísticas, culturales y pedagógicas. Esto implica la formación docente, el desarrollo de currículos y programas basados en evidencia, la incorporación de recursos y tecnologías de asistencia, la participación de docentes sordos y el establecimiento de políticas públicas inclusivas que promuevan la igualdad de oportunidades y la valoración de la cultura sorda para atender efectivamente las necesidades de los estudiantes sordos en la educación superior.

Aljedaani, W., Krasniqi, R., Aljedaani, S., Mkaouer, M. W., Ludi, S. & Al-Raddah, K. (2023). If online learning works for you, what about deaf students? Emerging challenges of online learning for deaf and hearing-impaired students during COVID-19: a literature review. Universal access in the information society, 22(3), 1027-1046. https://doi.org/10.1007/s10209-022-00897-5

Asenjo, C., & Manterola, C. (2014). Análisis Crítico de la Literatura: Un Proceso Elemental en el Ejercicio de la Práctica Clínica Basada en la Evidencia. International Journal of Morphology, 32(3), 950-955.

Baquedano-López, P., Alexander, R. A., & Hernández, S. J. (2013). Equity issues in parental and community involvement in schools: What teacher educators need to know. Review of Research in Education, 37(1), 149-182. https://doi.org/10.3102/0091732X12459718

Cádiz, M. (2018). Políticas públicas de educación superior inclusiva: Una mirada desde la discapacidad auditiva. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 12(1), 127-142. https://doi.org/10.4067/S0718-73782018000100127

Capelli, J., Blasi, F. & Dutra F. (2020). Percepção de Docentes sobre o Ingresso de um Estudante Surdo em um Campus Universitário. Revista Brasileira De Educação Especial, 26(1), 85–108. https://doi.org/10.1590/s1413-65382620000100006

Carniel, F. (2018). A reviravolta discursiva da Libras na educação superior. Revista Brasileira De Educação, 23, e230027. https://doi.org/10.1590/S1413-24782018230027

Cavalcanti, M. (2011). Multilinguismo, transculturalismo e o (re)conhecimento de contextos minoritários, minoritarizados e invisibilizados: o que isso tem a ver com a formação de professores em serviço? En M. C. Cavalcanti & S. M. Bortoni-Ricardo (Eds.), Transculturalidade, linguagem e educação (pp. 211-238). Editora da Universidade Federal de Campina Grande.

Cawthon, S. W., Leppo, R., Bond, M., & Wendel, E. (2018). Facilitating deaf students' access to education: Input from deaf instructors. American Annals of the Deaf, 163(4), 426-444. https://doi.org/10.1353/aad.2018.0024

Favorito, W., & Silva, I. R.. (2022). A busca, o encontro, o caleidoscópio: Novas perspectivas para uma educação linguística ampliada para surdos. DELTA: Documentação De Estudos Em Lingüística Teórica E Aplicada, 38(4), 202259466. https://doi.org/10.1590/1678-460X202259466

Gusenbauer, M. & Haddaway, N.R. (2020). Which academic search systems are suitable for systematic reviews or meta-analyses? Evaluating retrieval qualities of Google Scholar, PubMed, and 26 other resources. Research Synthesis Methods, 11(2), 181-217. https://doi.org/10.1002/jrsm.1378

Guyatt, G., Meade, M. O., Richardson, S., & Jaeschke, R. (2008). What is the question? In G. Guyatt, D. Renni, M. O. Meade, & D. J. Cook (Eds.), Users’ guides to the medical literature: A manual for evidence-based clinical practice (2nd ed.; pp. 17–28). McGraw-Hill.

Hart, C. (2018). Doing a literature review: Releasing the research imagination (2nd ed.). SAGE Publications Ltd.

Hartman, M., Smolen, E.R. & Powell, B. (2023). Curriculum and Instruction for Deaf and Hard of Hearing Students: Evidence from the Past—Considerations for the Future. Education Sciences, 13(6):533. https://doi.org/10.3390/educsci13060533

Hyde, M., Jeknic, R., Navratil, R., Zucchero, R., Goldberg, M., Wendel, E., Walter G., Moody, C., Harris C., & Emmerson, M. (2009). Strategies for preparing classroom teachers to meet the needs of deaf students. Delta Kappa Gamma Bulletin, 75(4), 24-31.

Knoors, H., & Marschark, M. (2014). Teaching deaf learners: Psychological and developmental foundations. Oxford University Press.

Lima, P., Novato, T. & Carvalho, M. (2022). Desafios e Medidas de Enfrentamento na Educação dos Surdos e Deficientes Auditivos em Tempos de Pandemia. Revista Brasileira De Educação Especial, 28, e0055. https://doi.org/10.1590/1980-54702022v28e0055

Machado-Silva, A., de Matos Veloso, M., Carvalho Rimes Camargo, D., Bica de Camargo Nardino, V., Proenca Lage, C., Carneiro Cundari, V., & Teixeira Lima, G. (2021). Scopus: Coverage, characteristics and importance as a large database. Journal of Biomedical and Therapeutic Sciences, 8(1), 2517-2524. https://doi.org/10.47701/JBTS.VIII.Issue.1.2021.118

Marschark, M., Shaver, D. M., Nagle, K. M., & Newman, L. A. (2017). Predicting the academic achievement of deaf and hard-of-hearing students from individual, household, communication, and educational factors. Exceptional Children, 81(3), 350-369. https://doi.org/10.1177/0014402914563700

Marzo, A., Rodríguez, X. & Fresquet, M. (2022). La lengua de señas. Su importancia en la educación de sordos. Varona: Revista Científico Metodológica, 75. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360673304006

Moores, D. (2010). Separating two languages: What about the deaf student? En C. LaSasso, K. V. Crain & J. Leybaert (Eds.), Cued speech and cued language for deaf and hard of hearing children (pp. 239-256). Plural Publishing.

Oliveira, J., Bracken, S. & Nakano, N. (2021). Preliminary Indicators of the Use of Lesson Study as a Teaching Practice Capable of Enabling an Inclusive Perspective in Higher Education. Revista Brasileira De Educação Especial, 27, e0161. https://doi.org/10.1590/1980-54702021v27e0161

Otárola, F., Pérez, A., Álvarez, M. & Ortiz, N. (2020). Construcción verbal en narraciones de estudiantes sordos, usuarios de la lengua de señas chilena. Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura, 25(2), 395-416. Epub April 01, 2021. https://doi.org/10.17533/udea.ikala.v25n02a04

Packer, A. (2014). The emergence of journals of Brazil and scenario of production and circulation of scientific knowledge. Educação e Pesquisa, 40(2), 301-323. https://doi.org/10.1590/S1517-97022014005000007

Randolph, J. (2009). A guide to writing the dissertation literature review. Practical Assessment, Research & Evaluation, 14(13).

Salter, J. M., Cawthon, S. W., & Garberoglio, C. L. (2020). Preparing for university? The influence of deaf staff on the postsecondary achievement of deaf and hard-of-hearing students. Deafness & Education International, 22(4), 253-272. https://doi.org/10.1080/14643154.2020.1831367

Salvador, S. & Lodi, A. (2018). Resoluções do Estado de São Paulo e o Professor Interlocutor: Implicações para a Educação dos Surdos. Revista Brasileira De Educação Especial, 24(2), 277–292. https://doi.org/10.1590/S1413-65382418000200009

Sanches, I., & da Silva, P. B. (2019). A inclusão de estudantes surdos no ensino superior brasileiro: O caso de um curso de Pedagogia: The inclusion of deaf students in higher education in Brazil: The case of a Pedagogy course. Revista Portuguesa De Educação, 32(1), 155–172. https://doi.org/10.21814/rpe.14955

Viniegra, L. (2001). La crítica y el conocimiento. La Revista de Investigación Clínica, 53(2), 181-192.

Zambrano-Steensma, L. (2022). Experience and University Praxis in the Evaluation of Students with Hearing Disabilities. Revista Electrónica Educare, 26(2), 1-15. https://doi.org/10.15359/ree.26-2.6